こんにちは。取手東整骨院の木村です。

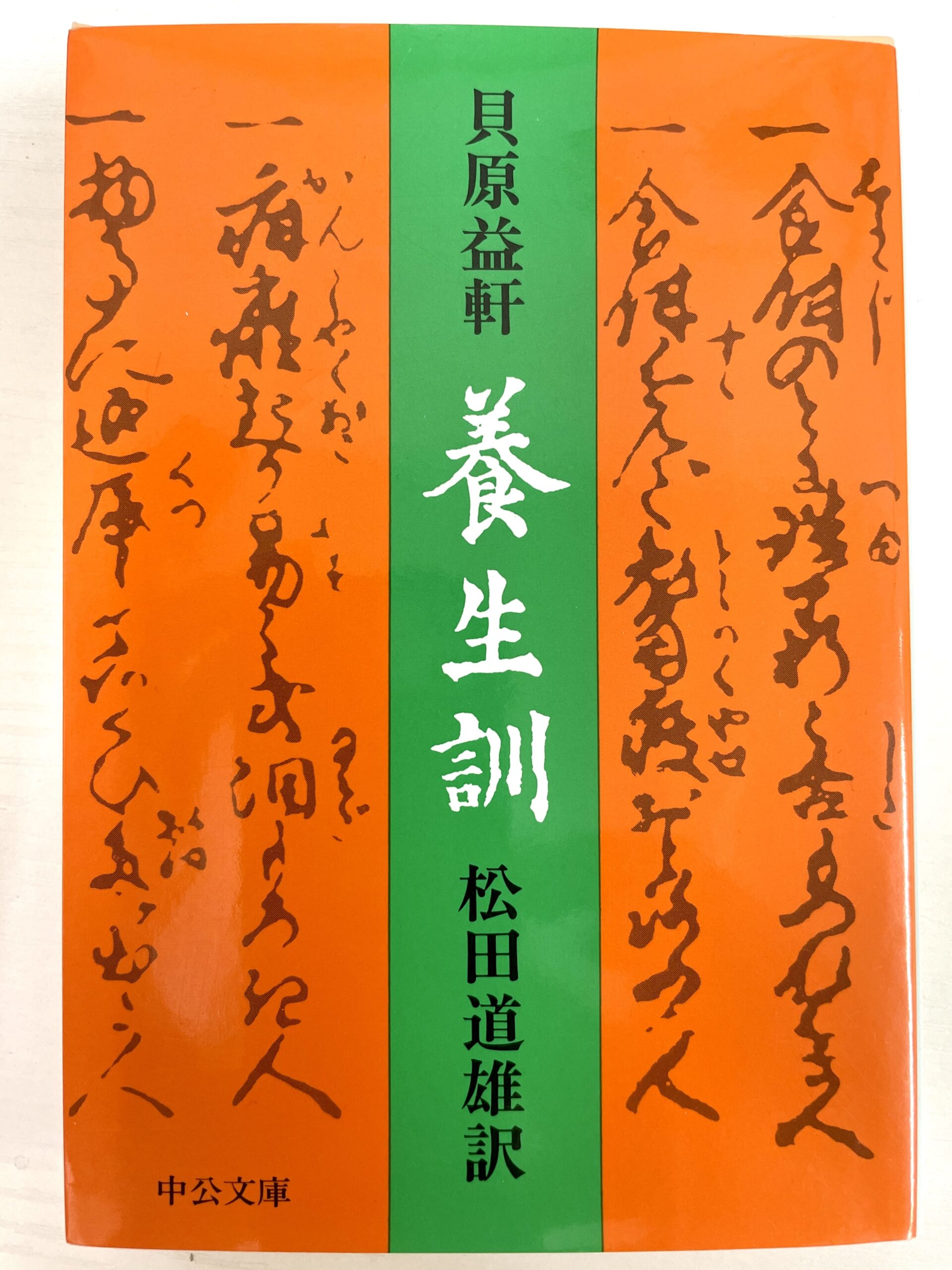

今日は少し歴史をさかのぼって、江戸時代に書かれた健康の古典『養生訓(ようじょうくん)』をご紹介します。

この本を書いたのは、貝原益軒(かいばらえきけん)という学者です。彼はなんと85歳まで長生きしました。当時の平均寿命が30〜40歳と言われていたことを考えると、まさに驚異的な長寿です。その秘訣がまとめられたのが『養生訓』。今から300年以上前の本ですが、実は現代の私たちの暮らしにも役立つヒントがたくさん詰まっています。

整骨院に来られる患者さんの中には、「できるだけ薬に頼らず、自分の力で健康を保ちたい」と考える方が多くいらっしゃいます。そんな方にこそ、この『養生訓』の考え方はピッタリだと思います。

『養生訓』の基本的な考え方

益軒が伝えたかったのはシンプルです。

「心を静かに、食を節し、日々を正しく送れば、自然と長寿を得られる」

これが全ての根本にあります。

つまり、健康を保つには特別な薬や治療よりも、毎日の心の持ち方や生活習慣が大切だということです。

では具体的にどんなことが書かれているのか、名言をいくつか現代語で紹介しながら見ていきましょう。

心の養生 ― 穏やかな心が病を防ぐ

『養生訓』にはこんな言葉があります。

「怒りや憂いは、百病を呼びこむ。心を安らかにすれば、自然と長寿を得られる。」

ストレスが体に悪い影響を与えることは、現代医学でもよく知られています。怒りや不安は交感神経を過剰に働かせ、血圧を上げたり、筋肉を緊張させたりします。腰や肩の痛みにも直結するものです。

日常の中で「イライラしたときは深呼吸」「寝る前に感謝を思い出す」など、小さな工夫を積み重ねることが、体を守ることにつながります。

食の養生 ― 腹八分目が健康の秘訣

益軒はこう言っています。

「食べすぎは万病のもと。八分目を心がければ、体は自然に整う。」

私たち現代人は食べ物に恵まれていますが、その分「食べすぎ」による不調も多いです。内臓に負担がかかると、腰や背中の筋肉までこわばることもあります。

腹八分目で箸を置くことは、消化を助けるだけでなく、体を軽やかに保つ最良の方法です。

生活の養生 ― 規則正しい毎日が薬になる

「夜更かしは命を削る。早寝早起きは、薬にまさる養生法である。」

現代は便利になり、夜遅くまで起きてしまうことも多いですね。しかし、体には本来のリズムがあります。夜はしっかり眠り、朝は日の光を浴びる。これだけで自律神経が整い、肩こりや腰痛の回復力も高まります。

また、益軒は「労を惜しまず、しかし過ぎない」とも書いています。つまり、適度な運動が寿命を延ばすということです。毎日のウォーキングやストレッチは最高の養生法です。

身体の養生 ― 冷えと清潔に注意

「冷えを避けよ。冷えは百病の根である。」

冷えは血流を悪くし、痛みやこりを生みやすくします。とくに腰痛や関節痛がある方は、冷えを放っておくと症状が長引きます。カイロや腹巻きなどで体を冷やさない工夫をしましょう。

さらに益軒は「体を清めれば、心も清まる」とも説いています。入浴や清潔な衣服は、体だけでなく心のリフレッシュにも大切なのです。

老後の養生 ― 欲を減らし、静かに楽しむ

「年を重ねれば、若き日のように振る舞うな。欲を抑え、静かに楽しむことが肝要である。」

年齢を重ねると、若い頃のように無理はできません。無理をせず、穏やかに日々を楽しむことこそが健康につながります。

また、「老いてなお、学びを忘れるな」という言葉もあります。新しいことを学ぶことで、脳も心も若々しく保てるのです。

現代に活かす『養生訓』のヒント

ここまでご紹介した内容を、現代風にまとめるとこんなポイントになります。

- ストレスをためず、心を穏やかに保つ

- 食べすぎず、腹八分目を守る

- 早寝早起き、規則正しい生活をする

- 冷えを防ぎ、体を清潔に保つ

- 年齢に応じて無理をせず、学びを楽しむ

特別なことではなく、どれも「当たり前」のように見える習慣です。けれど、この当たり前を実行できるかどうかが、健康寿命の差になります。

まとめ

『養生訓』は江戸時代の健康本ですが、その内容は驚くほど現代に通じます。

怒りや欲を抑えて心を静かに、食を控えめに、生活を規則正しく――。どれもシンプルですが、長寿を支える大切な習慣です。

私の整骨院でも、体をケアするだけでなく「生活習慣の見直し」を一緒に考えることを大切にしています。『養生訓』の知恵は、そのヒントを与えてくれる素晴らしい指針です。

ぜひ皆さんも、今日から小さなことから取り入れてみてください。

それが未来の元気な体につながりますよ。

取手東整骨院

〒302-0006 茨城県取手市青柳720-2

取手駅から車で7分 スーパーヤオコーの先

☎0297-85-2915

営業日:月・火・木・金・土・祝日

休日:水・日